欢迎光临中国云龙网!

欢迎光临中国云龙网!

来源于: 发布时间:2025-09-30 17:26 发布人:云龙管理员

从1965年农历八月初三以来,云龙“八三”街这个从骡马嘶鸣中走来的老集市,早已将岁月的故事揉进每一寸土地。在这里,大牲畜交易从昔日的风餐露宿走向了规模化发展的崭新阶段;白族山歌从山间田野登上了“赛歌会”大舞台;商贸交易从最初的山货集市,发展为汇聚四方风物、连接国内外市场的开放窗口。在“八三”街到来之际,我们推出系列报道,讲述这条街在六十年里的变与不变,聆听那些藏在蹄声里、歌声里与买卖声里的故事。今天刊发系列之三《云龙“八三”街:一个小集市 汇聚大世界》。

亚口户森来自缅甸仰光,今年47岁,2000年来到云南打工。短短三个月的打工经历,他就学会了做生意并且嗅到了商机。经人介绍后,2001年他第一次来到了云龙“八三”街,开始做起了生意。他至今清楚地记得当时的情景:“我是从缅甸仰光坐飞机过来的,先到昆明,然后又坐班车到云龙。第一次摆摊就在县城农贸市场旁边的广场下面,主要卖玉石、珠宝、化妆品。”

从2001年到2025年,亚口户森从未缺席“八三”街,他已经是这条街的“老面孔”了。对于“八三”街的变化,他的心中满是感慨:“以前我们来的时候都是老房子,现在全部换成新房子了。以前的路很窄,才一小点,不好走,现在路修好了,也变宽了,样样都变好了。”这些变化,实实在在地落在了商贩们的心中。

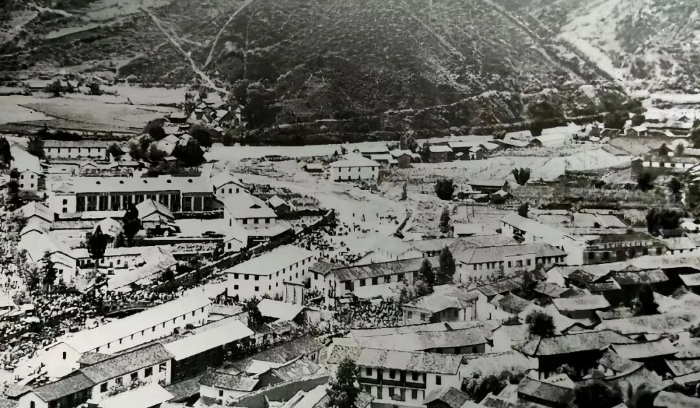

以前的“八三”街交易地点

现在的“八三”街交易地点

回忆起从前,“八三”街的经营是另一番光景。那时,商贩们沿着街道两侧摆开,几块木板、一块遮雨布,就是一个简单的摊位。每逢下雨,篷顶积雨还需用长杆捅破。如今的“八三”街早已旧貌换新颜,统一规格的固定商铺整齐排列,不仅有坚固的顶棚,照明等基础设施一应俱全。亚口户森说:“现在的摊位都是抽签决定,写好号码牌,抽到哪里就在哪里摆摊。整个街道整齐划一、干净整洁,日晒雨淋都不怕。”简简单单的几句话,道尽了云龙“八三”街这些年的进步。

以前的“八三”街交易市场

现在的“八三”街交易市场

在云南的二十多年里,他跑遍了云南的各个地方,还在德宏瑞丽开了铺子,早已融入了云南这片土地里,甚至还能说一口流利的德宏方言。当被问及为什么24年一直坚持到云龙“八三”街摆摊时,他笑着说:“我在八三街上的生意不错,马马虎虎,爷爷奶奶们很喜欢来买我的东西,而且我也很喜欢这里的人,不喜欢我也不会一直来。”从他朴实的话语中不难听出,支撑他的不仅是稳定的生计,更是对云龙这片土地和云龙人民的深厚感情。

不同于亚口户森,来自非洲加纳的摩西今年第一次来到云龙“八三”街。虽然初来乍到,他却凭借热情开朗的性格迅速融入了这里。闲暇时,他就热情地教路人打非洲手鼓,轻快的节奏总能为摊位吸引人流。据他介绍,自己是被朋友推荐过来的。他说:“我的朋友说这个地方人挺好,人也多,好也好玩,吃的也好吃,我听了很感兴趣,所以过来试一下。”

与摩西相邻的摊位,来自阿富汗的荣曜带来了一片浓郁的异域风情。他的香水、丝巾、地毯、松子等特色商品,吸引了很多顾客,大家口耳相传,让他的摊位很受欢迎。他喜悦地分享着佳绩:“我的生意非常好,两天的时间里我的货已经销了好几件了,可能在第一个星期就基本上可以全部卖光。”

他们的故事,正是“八三”街日益国际化的缩影。近年来,越来越多的外国商人选择到“八三”街做生意,他们带着各自的特色商品,从巴基斯坦、泰国、新西兰、缅甸、非洲、阿富汗而来。这些异国的面孔,丰富了“八三”街的商品。他们的存在,让“八三”街超越了地理界限,成为了一座连接中国与世界的小型枢纽,也让“八三”街上的商贸交易始终充满活力。

【记者手记】六十载风雨兼程,云龙“八三”街见证了时代的更迭与生活的丰盈。它从最初的简陋窝棚起步,一步步蜕变为井然有序、充满活力的商贸街区。外在的面貌在变,经营的方式在变,来往的人群也在变,唯有那份浓浓的人情味和独特的文化底蕴始终没有变。这里不仅是买卖的场所,更是记忆的载体、情感的寄托,是一段流淌在时光里的温暖故事。

文 图:字银洁 毛廷沛

审 核:杨建萍

终 审:李根华

Copyright © 中国云龙网 版权所有 All Rights Reserved.

滇ICP备2021004040号-1  滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067

滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067