欢迎光临中国云龙网!

欢迎光临中国云龙网!

来源于: 发布时间:2025-09-30 17:09 发布人:云龙管理员

题 记

2025年5月22日,云龙县文联组织开展“寻迹滇缅:聆听抗战路上的民族团结强音”新时代文明实践文化采风活动。本次活动聚焦抗战时期云龙各民族团结奋斗的历史记忆,以文化采风形式铸牢中华民族共同体意识,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。我有幸成为采风团的一员参加采风活动,一路走来,先后参观了抗战滇缅公路、功果桥老桥头遗址、大栗树高射炮台遗址、昌淦桥(功果桥)、小铁桥及宝丰古镇。滇缅公路作为“二战”时期重要的国际战略通道,被誉为抗战“生命线”,承载着中华民族抵御外侮、争取独立解放的伟大爱国主义精神。时间虽然只是短短的一天,但此行深受感动,遂撰此文,以缅怀和纪念修桥筑路的先辈们。

车轮碾过云龙县的崇山峻岭,轮胎与弹石路面摩擦出“咯吱—咯吱”的声响,就像是一段沙哑却有力的岁月独白。车窗外,沘江的流水裹挟着泥沙流动,云雾在横断山脉的山脊间游走。我们正沿着滇缅公路(云龙段)前行——这条被称为“抗战生命线”的公路,每一寸路基都浸润着未凉的热血,每一处遗址都在叩击着我的心灵。那些沉睡在史料里的名字、数字与故事,在脚下的土地上渐渐鲜活起来。

一腔远见,奠定通途:建修碑前的家国初心

我们的采风第一站,便停在宝丰乡董泽故居。这是一座典型的白族院落,青瓦覆顶,白墙斑驳,始建于明代,清末和民国期间进行了大规模扩建。因董泽先生受西方文化影响,民国时期的扩建融入了大量西方建筑艺术,促成了西方文化与白族文化的交融共生,形成了现存的建筑规模与特色。故居占地1023.5平方米,由坐东朝西的递进式五大院落组成,建有三格和两格楼房十二幢。院中的百年老树虬枝苍劲,零星叶片随风轻摇,诉说着古院落的悠久历史。上到二楼,一方青石碑静静躺在楼厅的四方桌上。碑体方正,高、宽均为0.66米,厚0.04米,不大的尺寸里,却镌刻着足以改变抗战运输格局的重量——那就是《建修滇缅公路意见书》(此碑原存于功果桥镇金和村董家庄园,后被李耀增老师收藏,我们在建设“董泽博物馆”时,李老师无偿捐献出来)。

《建修滇缅公路意见书》碑刻的这些字书写规整,遒劲有力,可以看出是县里最好的石匠雕刻的。“下关—漾濞—滥坝—三丘田—朴登—沘江边—功果—瓦窑河口—保山”,每一个地名都刻得格外深,生怕被雨水冲刷掉。石碑正面,《建修滇缅公路意见书》的字迹虽经80余年风雨侵蚀,仍能辨认出董钦对路线的细致考量——他在文中分析了三条备选路线的“山险程度、水患风险、工期成本”等,甚至预判了“战时军车通行的转弯半径、坡度限制”等。旁边镌刻的《戊寅建修公果公路歌》里,“筑路救国,匹夫有责”的字句笔力遒劲,读起来依旧热血沸腾。这是一位旧时代知识分子在民族危亡之际,用笔墨丈量山河、用远见守护家国的见证。

1875年出生的董钦,曾任清代云南府教授、民国富滇分行经理,是个“读过书、懂经济、更知家国大义”的人。1935年,华北战事吃紧,他敏锐察觉到“西南若不通,中国便失一臂”,于是闭门半月,伏案写下这份意见书,亲自送到云南省政府。“当时有人说他‘多管闲事’,说修公路是官府的事。他却说‘国家要亡了,哪还有官府和百姓的区别’。”

我的指尖划过石碑上斑驳的刻痕,能够触碰到石面的微凉与刻字的凹槽,仿佛能看到董钦当年凝视文稿时的目光。这方1940年初刻成的石碑,不是一块冰冷的石头,而是一颗滚烫的爱国之心。它用文字为滇缅公路“标明了方向”,更用精神为后人“指明了道路”。

一座桥头,耸立不倒:见证“炸不倒”的精神

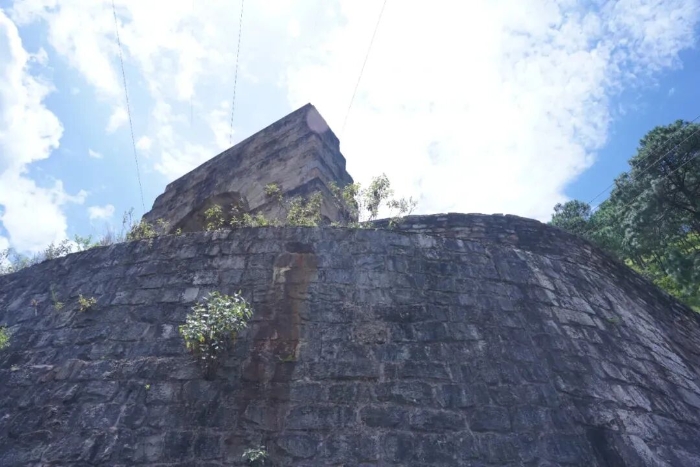

遗址现存的桥塔为石砌拱形门式结构,塔门洞高6.8米,桥孔净空3.2米×4米,用于支撑主索的索鞍塔架依然可见。桥塔券心石东西两面分别雕凿有五角星各一颗,西面券心石上方中部嵌石表面阴刻“功果桥”三个苍劲有力的大字。桥台、驳岸用条石及块石混合砌成,坚固耐用。

如今,桥头上弹痕累累,每一处痕迹都记载着云龙军民英勇无畏的抗战历史。它是一座不朽的抗战纪念丰碑,一部鲜活的历史教材,更是重要的爱国主义教育基地。它静静地矗立在澜沧江畔,向每一位前来的参观者,诉说着那段烽火岁月里,关于坚守、关于抗争、关于民族精神的动人故事。

一桥飞渡,烽火淬炼:澜沧江畔“炸不断”的传奇

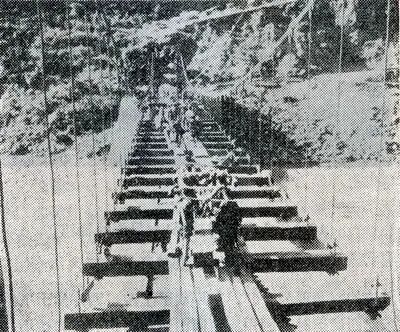

功果桥的“前世今生”,藏着太多不屈的故事。1921年,董坊捐资修建了铁链吊桥“青云桥”,仅供行人通行;1938年滇缅公路修建时,为通汽车,改建为钢索吊桥,更名为“功果桥”。顺着江岸向上游走700米,便是“昌淦桥”遗址。“昌淦桥”的名字,是为了纪念工程师钱昌淦。1938年秋,他从重庆乘飞机赴昆明视察桥梁建设,遭遇日机,在曲靖上空不幸罹难,年仅35岁。为完成他的遗愿,1939年3月,昌淦桥正式开工。工程构件全部从美国订购,由包商蔡文记负责安装。当时钢材从美国运到缅甸仰光,再用人背马帮驮到云龙(建桥器材由缅甸运进,器材进入国境后,全靠人背马驮转运。钢索既重且长,不能切断分运,只好成盘展开,每隔4米,绕成直径约为1米的圆圈,用铁丝扎紧,在圆圈内穿入抬杠,二人前后共抬一圈。一根数百米的钢索就是用这种“一条龙”的办法,自国境起沿着崎岖山路运至工地)光运输就花了3个多月。民工们要翻越高黎贡山,每匹马可驮两捆钢材,走一天才能走20公里。有的马脚滑掉进山沟、江面,连人带马都没了。

1940年11月4日,昌淦桥建成通车,全长135米,荷载H—10级,专门用于通行军车,但日军的轰炸就来了。我在《云龙县志》中查到一组惊心动魄的数据:1940年12月24日中午12时20分,日军9架飞机第五次突袭,投弹百余枚,昌淦桥东端北侧十几根钢索被炸断,加劲钢桁架连桥面一起坠江;1941年1月23日12时10分,敌机再次轰炸,上方4根钢索、下侧2根钢索断裂,东半部桥面坠江,西半部斜悬在半空。日军甚至在电台里狂妄宣称:“滇缅公路已断,三个月内无通车希望。”

但他们低估了中国军民的韧性和决心。云龙、永平、昌宁三县军民连夜抢修便道、浮船——浮船渡运硬生生撑起了抗战“生命线”;与此同时,抢修队同步修复桥梁。1941年3月3日,昌淦桥率先通车;5月11日,功果桥也修复完成。

站在搬迁后的昌淦桥旁,沘江的风裹着水汽吹在脸上,带着一丝凉意,但内心却热血翻滚。这江水,正如历史的车轮,永远行驶在“炸不断”的功果桥和滇缅公路上。

一座浮桥,来住牵引:澜沧江面上的运输线

《云龙县志》记载:1940年10月18日,封闭三个月的滇缅公路恢复通行。这条中国抗战的“生命线”刚一恢复,就成了日军的眼中钉、肉中刺。从当天起,日机便开始侦察、轰炸,妄图切断这条国际抗日运输线,而功果桥(包括昌淦桥)则成了他们的主要目标。为应对日军轰炸,10月19日,原滇缅公路云龙段第四工程段临危受命,组建功果桥抢修队,随时准备应急抢修。

果然,日本侵略者妄图掐断中国抗战的生命线,炸弹如雨点般砸向功果桥和昌淦桥。经日军飞机轮番轰炸,昌淦桥、功果桥(老桥)均被炸断。

危急关头,抢修队和数千民工顶着敌机的轰鸣冲上江边。没有重型机械,他们就用血肉之躯对抗钢铁炸弹。144个汽油桶扎成的简陋浮船,承载着整个国家的希望。当第一辆军车摇摇晃晃地驶上浮船,澜沧江的怒吼中仿佛也夹杂着胜利的欢呼。从最初每天只能渡80辆车的窘迫,到后来用汽车牵引,每13分钟就能往返一次,日渡车量最高达235辆。他们用10只渡船连成88米长的浮桥,与修复的昌淦桥并肩而立,共渡军车。

这不仅是一个技术的胜利,更是意志的奇迹。修桥工人们在冰冷的江水中打捞钢索,在硝烟未散的废墟上赶修桥梁。他们的汗水浸透了每一寸抢修的道路,他们的鲜血染红了江面,他们的无畏精神,才是那条真正炸不断的运输线。

在整个轰炸与抢修期间,功果桥抢修队和三县民工们冒着敌机的不断骚扰,发扬不怕牺牲、连续作战的精神,坚持随炸随修,用智慧和汗水保障了这条运输线的畅通。

那些日夜,澜沧江上的浮桥摇晃着,却从未沉没。它连接的不仅是澜沧江两岸,更是一个民族不屈的脊梁和希望。抢修队和民工们用最原始的工具,在轰炸的间隙创造了“炸不断的功果桥”神话。

一路艰辛,铸就丰碑:悬崖上的“血肉之路”

《云龙县志》中的一组数据,让我对“筑路奇迹”有了更直观的认识:1937年至1938年滇缅公路修建期间,全国共动员30万民众。总人口不足8万的云龙县,派出民工1万人,平均每户出工超过1人,1人出工,家中数人送粮供应。云龙县承担的路段是从与永平交界的黑羊箐起至坡脚河止,共计57公里。县政府成立民工办事处,由县长蔡学禹任主任,建设局长杨幼丞任副主任,分为5个队分段修筑。所征集的民工均自带口粮、工具。不论城乡,凡家中无劳动力出工的,按所派定工日以每工折交银元五角。五个民工大队按分派路段包干完成任务,每天拂晓上工,晚七时收工。工时长、劳动强度大、供应困难、缺医少药,每天都有民工死亡。

《云龙县志》记载第三大队承担的沘江东岸狗吊窝路段,全是悬崖峭壁。督工员尹国玉身先士卒,以粗绳系于腰间,吊在岩壁上作业。有五个民工的保险绳同拴在一棵老树上,老树不堪重负,树根从岩缝中拔起,五名民工不幸坠江身亡。一大队因驻扎在气候酷热的山边阴湿之地,不幸发生天花传染,一天内死亡数人。四大队在澜沧江边施工,因中暑和瘴气致死数十人。“云龙一县即死五六百人”(肖乾:《血肉筑成的滇缅路》)。

土路刚完工,便进入雨季,到处发生塌方,临时桥涵多被冲垮。留守民工风雨无阻,进行抢险排涝。各县又再次征集民工突击抢修,终于在8月31日实现全线通车。9月2日,《云南日报》刊登“滇缅公路竣工通车”的报道,省政府向各路段发出嘉慰电。

滇缅公路全线通车,不仅为全省和全国人民所关注,也为世界反法西斯盟国所瞩目,它关系到抗战的前途命运。滇西28个县和设治局的20多万各族民工及工程技术人员,在短短9个月内,于横断山脉的高山峡谷中开辟出一条沟通缅、印的国际运输线,创造了公路修建史上的奇迹。工程之艰巨,筑路民工舍生忘死的精神,可歌可泣。

一条直线,三座炮台:守护生命线的铁血记忆

站在宝丰乡大栗树村那片陡峭的山顶上,一座由大石垒成的高炮台遗址依然雄踞于此。它们是那段烽火岁月的沉默见证者,也是大理地区发生过抗战实战的遗址(一条直线是指3个炮台依山势走向,由山腰自下而上形成的立体防空网)。

这里曾是滇缅公路这条“抗战生命线”的关键防御点。日军为切断这条国际援华物资的唯一通道,对澜沧江功果桥等“咽喉”目标进行了疯狂轰炸。

为守护这条命脉,1941年7月,国民政府下令抢修高炮路。云龙、永平两县民众闻令而动,总投工24万余工,以血肉之躯在悬崖峭壁上劈山开路。他们仅用三个月零两天,就奇迹般地筑成了这条18公里长、蜿蜒于黑羊箐与悟牡丹山间的生命通道。

紧接着,山顶上三座高炮台拔地而起。当日本飞机再次来袭时,这里的炮火成为最猛烈的回击。它们用钢铁与怒火,有效保卫了功果桥的安全,让源源不断的抗战物资得以通过滇缅公路运抵前线。

站在高炮台上远眺,澜沧江水如一条蓝绿色的丝带在峡谷间蜿蜒,滇缅公路在山脚下延伸,江对面远处村庄炊烟袅袅,一派和谐景象。这一刻,眼前的宁静祥和与历史的硝烟战火在心中交织。

我仿佛看到了当年的场景:高射炮的炮口直指苍穹,民工们扛着炮弹在崎岖山路上奔跑,军用卡车在公路上疾驰,江面上的浮船载着重物缓缓前行。这幅用血肉与意志绘就的“云龙抗战图”,是一段永远不能忘记的历史。

如今,高炮台遗址作为滇西抗战的重要印记,不仅承载着重要的历史价值,更成为传承爱国主义精神的生动课堂。它提醒着每一个前来参观的人,和平来之不易,先辈们的勇气与牺牲应当永远铭记。

一种精神,代代相传:永不褪色的“滇缅魂”

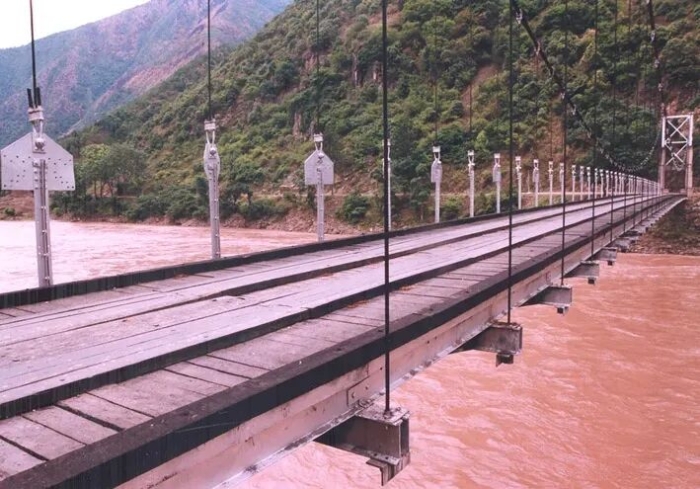

重走滇缅公路的最后一站,我们在宝丰古镇见到了已整体搬迁复建的小铁桥(钢桁桥)。这座云南省公路史上第一座钢桁构桥,原位于宝丰乡大栗树与昌淦桥之间,横跨沘江,2012年因功果桥水电站建设需要,和昌淦桥一同整体搬迁至宝丰古镇。

复建后的小铁桥依旧保留着原貌:一孔24米、一孔30米的钢桁架,高2.4米,桥面净宽4.2米,横梁为工字钢,纵梁为钢板,全长58.6米,设计载重10吨。阳光洒在钢桁架上,泛着淡淡的锈色,却依旧能看出当年的坚固。

“滇缅公路”早已不止是一条贯通滇西的崎岖道路,它是一座矗立在民族危亡时刻的精神丰碑——80多年前,数十万民众用锄头、扁担在崇山峻岭间凿岩筑路,用血肉之躯铺就了抗战“生命线”;“功果桥”也不再是一座跨越澜沧江的交通建筑,它是涌动在国人血脉中的力量之源——这座桥梁曾在炮火中屡毁屡修,民众与战士用生命守护着物资运输的“咽喉”。

“滇缅公路”与“功果桥”共同镌刻着的“艰苦奋斗、团结爱国、不屈不挠、敢于牺牲”精神密码,时刻提醒着我:今日的和平,是筑路民众的草鞋踏破荆棘、是守桥战士的鲜血染红江面换来的。唯有铭记这份牺牲、传承这份精神,方能在新时代征程上,续写属于我们这一代人的“传奇”。

离开宝丰的时候,车窗外的小铁桥(钢桁桥)和昌淦桥随着公路的延伸渐渐远去,夕阳将公路染成金黄色。我的脑海里不断回放着今天的所见所闻:董钦石碑上的字迹、董坊指挥修建桥梁、功果老桥头的弹痕、昌淦桥的钢索、高炮台上的炮位、小铁桥的钢桁架……这些不在是冰冷的文物,而是有温度的历史,是无数中国人用信仰与坚守铸就的“滇缅魂”。

这条浸透着汗水与热血的路,这座见证着抗争与不屈的桥,将永远镌刻在我心中,也永远激励着我:不忘来路,方能坚定前行;铭记历史,方能开创未来。

文:嵘纬

图:云龙县融媒体中心

审 核:杨建萍

终 审:李根华

Copyright © 中国云龙网 版权所有 All Rights Reserved.

滇ICP备2021004040号-1  滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067

滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067