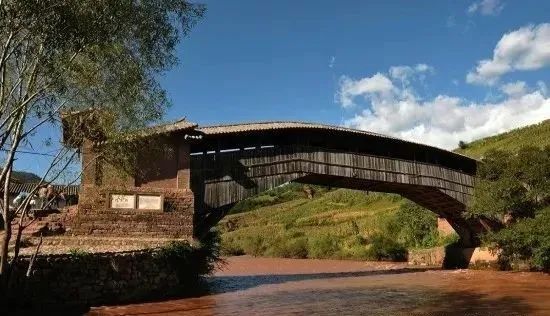

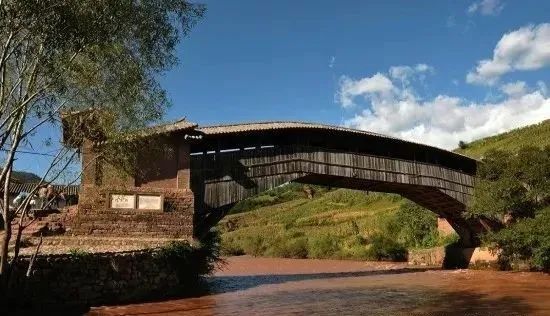

通京桥,又叫风雨桥,大波罗桥,是全国第七批重点文物保护单位“沘江古桥梁群”中的一座伸臂式单孔木梁桥,位于云龙县长新乡境内,长虹卧波,雄跨沘江。

通京桥为全木质结构,桥长40米,宽29米,高12.5米,跨径29米。大桥采用木枋交错架叠的方式,利用杠杆原理,从沘江两岸桥端伸出,层层架叠木枋,依次向河中心延伸,如同楼阁建筑中的斗拱挑檐。大桥正中间用长12米的5根粗壮的横梁将两边伸出的木枋紧紧衔接起来,就像人伸出手臂一样,撑起整座桥梁。整座大桥卯榫相扣,斗榫合缝,不用一铁一钉,巧夺天工,别具一格。通京桥桥墩用长型石条镶砌而成,固若金汤。大桥顶部建有抬梁式木结构桥屋,青瓦覆盖,人在桥上,风雨无恙。桥面铺设厚实长木板,安全稳固,人畜通行,如履平地。大桥两侧平置两排木凳,供人们歇息小憩,桥外侧用木板遮挡,也是桥面的围栏。大桥两端建有牌楼式桥亭,亭子高大雄伟。桥的两端建有门楼,大门一关,犹如一座水上吊楼,安全舒适,旧时常常有赶马人在此歇脚过夜。整座大桥木桁扣榫,浑然一体,丝丝入扣,坚固如磐,令人震撼。

通京桥始建于清乾隆四十一年(1776年),已有两百多年的历史。期间,多次损毁,多次修复。乾隆四十九年(1784年)重修;道光十五年(1835年)再次重修;中华人民共和国成立后,1963年、1993年沘江两次发大水,通京桥桥基受损严重,由于党和政府高度重视,通京桥得以原样修复。沘江水从遥远的雪域高原滚滚而来,一路东穿西撞,摧枯拉朽。每到雨季,阻断交通,吞噬人畜,给人民生命财产造成极大危害。云龙先民长期生活在这片土地上,创造了很多历史文明。为了生存发展,为了连贯东西,云龙人民在沘江及其支流修建了上百座桥梁,有藤桥、浮桥、拱桥、吊桥、铁索桥、伸臂式木桥梁,种类繁多,造型各异。从建桥的材料看,有藤篾、木料、石材、铸铁等。云龙的每一座桥梁都独具特色,风格各异,因此,云龙有“滇西桥梁之乡”“桥梁博物馆”等美称。通京桥是云南同类桥梁中跨度最大的桥梁,具有极高的历史价值、科学价值和艺术价值,是研究桥梁文化的活化石。

沘江江面宽阔,水流湍急。在科学技术落后的古代,在沘江上架设桥梁不可能在河中间架设桥墩。人们修桥建桥,要战胜自然,只有向自然学习,掌握大自然习性,顺应自然规律,才能事半功倍。通京桥采用伸臂式建桥,符合自然规律,体现了白族人民坚韧不拔的顽强意志,也反映了云龙先民无穷无尽的创造力。云龙县地处祖国西南一隅,江河纵横,山长水阔。云龙资源富集,境内蕴藏各种稀有矿物,开采较早的有盐、银、铜等。盐矿有八大盐井,包括诺邓井、宝丰井、顺荡井等。银、铜矿有白羊厂银矿,开采较早,开采量大。白羊厂银矿开办于乾隆三十五年(1770年),矿区占地范围广,矿工数千人,年产银四十多万两,每年定额生产铜十万多斤,是当时云南著名的银铜矿之一。通京桥是白羊厂银、铜外运的必经之地,因为是运送银子的,当初原名“通金桥”,后来人们认为银子是运往京城的,改称“通京桥”,一直沿用至今。

通京桥最为匠心独运的人性化设计是桥内两侧设置了两排供行人休息的木凳。从古至今南来北往舟车劳顿的客人到此可以解鞍下马,小憩片刻。现如今,时时有天涯倦客到此旅游,倚栏眺望,远处野绿连空,青山巍巍,脚下江水悠悠,流水迢迢。

通京桥畅通无阻,使得云龙与外界的交融不断加深,中原先进文化源源传入边疆内地,深深影响着民族地区的社会经济和文化发展。坐落在通京桥对岸的大达古村依然流淌着历史的韵味,房屋建筑依然有康乾盛世的风格。村中古戏台、古碑坊古风依旧。大达村一直延续保持着每年春节唱戏的传统,是云南省非物质文化遗产“吹吹腔”剧种的重要传承地。

通京桥屹立至今,与当地人民群众吃苦耐劳、开放包容的精神分不开,与当地群众凝心聚力、爱桥护桥的意识密不可分。通京桥每次受损,当地群众踊跃参加修复,投工投劳,不计酬劳,一些深谙水性、精通桥梁技术的民间人士出谋划策。爱护大桥、保护大桥成为当地人们的自觉行动。通京桥是一座沟通外界的桥,是一座传承历史、传播文明的桥,是一座通向未来、走向世界的桥。

文:钏国富

图:云龙融媒

编 辑:赵雪梅

审 核:杨建萍

滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067

滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067