欢迎光临中国云龙网!

欢迎光临中国云龙网!

来源于: 发布时间:2024-06-12 10:43 发布人:云龙管理员

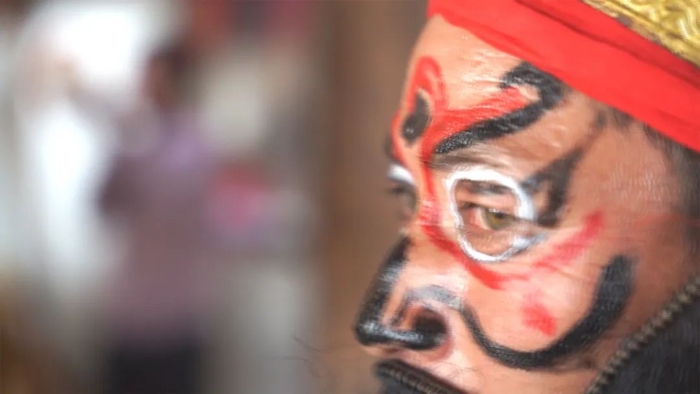

铿锵有力的节奏、充满山地白族特色的地道唱腔,一种以唢呐高亢华丽的背景作为音乐主基调的地方戏剧,被称为白族吹吹腔,是云龙县国家级非物质文化遗产,又被叫做“唢呐戏”,在云龙民间被广泛传唱,这一唱,就是五百多年。

“兄弟两路把兵交,投后截杀须趁早,快快出马莫迟了……”这是在云龙县长新乡大达古戏台,箐干坪吹吹腔剧团正在上演的吹吹腔经典剧目《扫平江南》。云龙县长新乡是国家级非物质文化遗产白族吹吹腔的重要发源地,在今年“文化和自然遗产日”到来之际,长新乡大达和箐干坪两个白族吹吹腔剧团在大达村古戏台同台演出,交流吹吹腔技艺,对周边的群众来说,这是他们生活中最喜闻乐见的群众艺术。

陈胜花

大达村村民

这个是我们传统文化,老祖宗传下来的,逢年过节的时候都唱,比较热闹,在家的人都会来看,很喜欢。

据村里今年87岁的退休老教师张义珍说,现存的古戏台建于1934年,比自己的年龄还要大,他在大概10来岁的时候就逐渐开始登台表演,一直持续到退休后仍然做着吹吹腔的创作和指导等工作。

张义珍

大达村退休教师

小的时候是看着老人家一代一代地去唱、去演,我们大了之后也一直在台上演,一代一代传下去,在长新地区起了重要的作用。

在大达村,吹吹腔是老人、小孩,几代人文化生活中不可磨灭的记号,在传承中形成了自己独特的艺术风格。

张杰兴

大达吹吹腔剧团团长

我们的吹吹腔原汁原味,没有掺杂其他的,像京剧,或者其他的剧种。

这种艺术风格决定了吹吹腔独特的表演形式,最大的特点主要集中在它以唢呐为核心的背景音乐,打击乐器和演员的身法和步法上,像上场,大将上场……一步一步,不像京剧那些。

而说到音乐,之所以吹吹腔又叫“唢呐戏”,最重要的就是它所使用的唢呐这个核心乐器。在箐干坪吹吹腔剧团,原来的唢呐手去世后,作为本地人,也是村里新和完小的校长赵柳老师,通过自学主动承担起了唢呐手一职,并把这种东西融合到学校的课余文化生活,早早地就在孩子们心中种下了传承吹吹腔的种子。

赵柳

箐干坪剧团演员

古人留下来的这个东西太宝贵了,在我们这一代人手中不能失传,一定要把它传承下去,就用小手牵大手这种方式,让吹吹腔生生不息。

作为国家级的非物质文化遗产项目,老艺人们在不断交流交融推陈出新的同时,特别注重吹吹腔艺术与表演技艺在老中青几代人之间的传承。张杰兴说:“每一年我都上台,一把手一把手地教他们,特别是唱腔,这些我都是很认真的教。”

目前,在大达吹吹腔剧团60多人的演出团队中,年龄最小的一年级小朋友,已经有两年的演出经历。大达剧团陈豪说:“我是去年学前班开始表演的,我跟他们表演已经有6次了。”另外的小伙伴张思洋说:“我是从去年学表演的,到今年已经上台表演5次了。”

今年“文化和自然遗产日”的主题是“保护文物 传承文明”,体现了非遗在坚定民族自信自强中的深厚根基,系列活动的持续开展也将在助推非遗文化传承和弘扬中发挥积极的作用。 “一方面是丰富了我们地方的文化生活,又把我们的吹吹腔传下去,在发展中传承,在传承中发展。”张杰兴说道。

白族吹吹腔在云龙已经有500多年的传承历史,到目前为止,云龙县已经有9个白族吹吹腔剧团,除一个专业剧团外,其余都是民间的业余剧团,主要分布在功果桥镇和长新乡,一直都是广受地方群众欢迎的非遗项目。

杨永生

云龙县非遗中心主任

大家进行交流、切磋、同台竞技,这个也是非遗传承中重要的形式,我们也想在以后非遗保护传承工作中,不断地开展类似活动,把我们的吹吹腔传承好、发展好。

文 图:曹东 杨伟松

编 辑:李维丽

审 核:杨建萍

终 审:李根华

投稿邮箱:yljryl@163.com

Copyright © 中国云龙网 版权所有 All Rights Reserved.

滇ICP备2021004040号-1  滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067

滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067