欢迎光临中国云龙网!

欢迎光临中国云龙网!

来源于: 发布时间:2022-06-06 14:56 发布人:云龙管理员

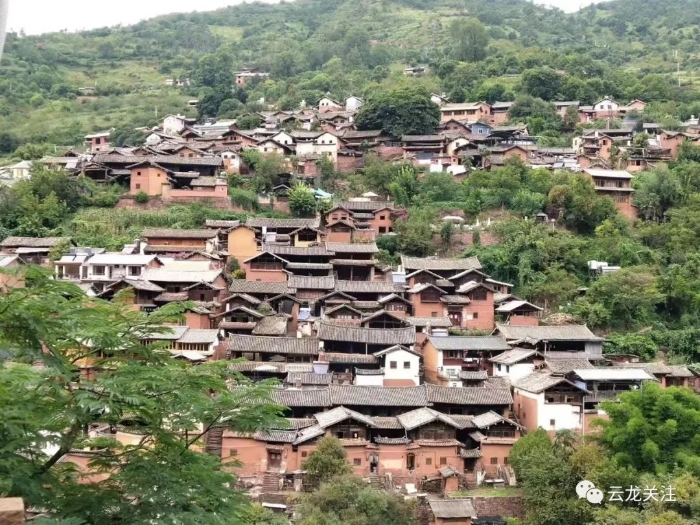

诺邓古村的一石、一砖、一瓦、一墙、一木,都有亲热的烟火气和人情味,有质感的温度和厚度。

我想象着诺邓古村的原初模样:在山高谷深、溪水潺潺的原始森林里,有一个放牧的人,他的羊牛总是争先恐后冲向河边,抢着舔食覆着在石头上一种洁白的粉末。他觉得奇怪,就用右手食指黏了一点用舌头轻轻品尝,不尝不要紧,一尝惊一跳。这是一种古代“金贵”的东西:盐。他惊喜得“哇”的一声大叫起来。于是一传十、十传百。诺邓古村就这样渐渐在盐井旁陡峭的山坡上一家家一户户成型了。于是在文学作品中我们就读到了这样的文字:“峰回路转,崇山环抱,诺水当前,箐簧密植,烟火百家,皆傍山构舍,高低起伏,差错不齐,如台焉,为榭焉,一瞩而尽在眼前。”

盐户、商人、政客、马帮从四面八方聚拢来,“万驮盐巴千石米,百货流通十土奇。行商作贾交流密,铓铃时鸣驿道里。”生动描写了诺邓古村当年经济的繁荣景象。盐水从地面渗出或汩汩流过后,在石头上结晶出洁白的细微粉末,这是神奇的物理变化,这是自然界对人类的褒奖和恩赐。

我多次站在盐灶旁观看熬盐的过程,农户把有些浑浊的盐水倒入一口大铁锅,然后用柴火煮十三个小时左右,就结晶出洁白的盐粒了。在这过程中,要不时搅动,以免盐巴粘锅,还要不时把盐水中的水垢去除,不然就会影响到盐的质量。

“我们这个村子,现在你们看到这么多的老房子,都是这个盐井带来的,诺邓村的根就是盐井。煮盐不能着急,要慢慢煮,煮的时间越长,你的盐就越精细。”诺邓制盐人杨斌全,在作坊旁一边缓缓搅动热气腾腾的盐水,一边耐心细致地对游客讲解着熬盐的技术,态度如本人一样实诚。品质决定服务,难怪他们家的盐巴和火腿生意一直很好,三天两头就要进县城送快递。我对诺邓知之甚少,若谙熟诺邓文化的杨希元老师在就好了,我就可以随时拜访请教他,因为其他的人我并未熟知。难能可贵的是,杨希元老师把他2000年至2021年写诺邓《旅游与文化选篇》的资料毫不吝惜地赠与我,让我获益匪浅。前不久,他带领县旅游委等部门到诺邓规划恢复重建项目,我有幸聆听了诺邓的一些历史片段,其中,特别对共产党和国民党打仗的故事感兴趣。当我书写这篇文字的时候,正好读到著名作家张长的《诺邓记》,我是多么的开心加高兴啊!而其中的“圆圆的井口像一个历史的问号。诺邓到此为止吗?”一句,给我留下了较为深刻的印象。

“进京九千九,下省一千三百九。”这句流传在当地的老话,说出了诺邓村极为偏远的位置。因为盐的兴盛,诺邓的茶马古道四通八达,向东到大理和昆明,向南至保山、昌宁,向西翻越怒山和高黎贡山到达腾冲,向北经过兰坪和丽江,到达西藏。把诺邓当地的盐运出去,换回了外面的粮食、茶叶等常用的生活用品,丰富了当地人民群众的生活。

“腌制火腿的最佳时间是每年的冬至前后,腌制火腿首先把鲜猪腿上的零碎皮肉去除,加工成一只圆润的火腿,用手挤压血管内残余的血水,然后抹上自酿白酒,按比例均匀撒上诺邓井盐,使所撒干盐温浸在火腿上即可。腌制好的火腿放在缸里,30到45天后腿挂出阴干,到第二年的农历三四月份,火腿表面慢慢出现白盐,到五六月份雨水下地后,表皮出现铜绿霉层,此时火腿进入深度发酵过程,到十月左右,整支火腿已全被霉菌覆盖,当地也称之为“穿绿衣”。中央广播电视总台中文国际频道《诺邓村——白族古村 千年一味》的解说词这样说。

诺邓火腿制作技艺主要包括选料、修割定型、晾干除水、排血、散酒除菌、拍压上盐、腌制、上盐泥、发酵、风干等程序。诺邓火腿制作技艺于2019年入选省级非物质文化遗产。

诺邓明清时期的古建筑有“三坊一照壁”、“四合五天井”“五滴水四合院”等古老的建筑形式。一天中午,阳光柔和地照耀着,我走进了一座老旧的“五滴水四合院”,房屋的老旧顿时显出历史的沧桑感和原生态,阳光、房屋、石头、山水、道路、语言、饮食、民风民俗,甚至连空气都好像是从古代穿越而来。

诺邓房屋因山就势修建。正房与厢(耳)房、面房高低错落不在一个平面,故形成了前后左右屋面瓦檐上下层层递接的“五滴水四合院”等屋檐现象,让人啧啧称奇。尽管地势限制,但设计者颇具匠心,总能设计出别具特色的建筑式样,走进里面,没有压抑、逼仄之感。

当我走进“一颗印”(袖珍小院)参观时,我真的被惊讶到了:在如此狭小的空间,也能看到精巧“三坊一照壁”的房子优雅安静地站立着。“心宽不怕屋宅。”我坐在不算宽敞的客厅里,和主人聊得很酣。从面积仅一平方米的天井望向湛蓝的天空,天空陡然变小,心境却照例是多么的心旷神怡。房主人说,大门前安装的一个热水器,破坏了原有的风貌,不然看出去就更加原生态。为保护古村落风貌,诺邓人很少添置现代建筑和时尚物品,为旅游业的发展默默地做着自己的贡献。

诺邓村民居建筑,充分体现着人与自然的协调适应,其门、窗、粱、架、斗、拱、柱、檐、枋、檩特色鲜明,十分重视整体结构和局部建造的严谨统一,重视传统工艺和雕刻图案的美观精细。

在云龙诺邓盐文化博物馆和黄霞昌家庭生态博物馆里,我看到历史的遗迹石磨、马鞍、铓锣、马灯等物件时,我感到既熟悉又陌生。不由心生感慨:时代发展的脚步真快!短短二三十年的时间,这些童年时尚的物品就纷纷变成“古董”,有的甚至永远消亡了。“苔花如米小。”诺邓古村的地上和瓦砾间,长满绿色的苔藓和青草,古村里和周边绿树环绕,自然闻到森林青草的“味道”,这在别的地方“稀有”,生活在这里的人们怎能不幸福开怀呢!

在大青树,看到盘根错节、奇形怪状的树“根”时,禁不住想起祖先们就这样顽强掘地、刨土而生。大青树枝繁叶茂,古村人繁衍赓续,和万物共生共荣。

素心若兰。在车马喧嚣的城市呆久了,心情难免烦躁,到诺邓古村走走,心情就会敞亮、清朗许多。

文 图:字学明(部分图片来源于县融媒体中心)

本期编辑:旷宏飞

审 核:杨建萍

终 审:尹剑斌

投稿邮箱:yljryl@163.com

Copyright © 中国云龙网 版权所有 All Rights Reserved.

滇ICP备2021004040号-1  滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067

滇公网安备 53292902532932号互联网新闻服务许可证编号:53120210067